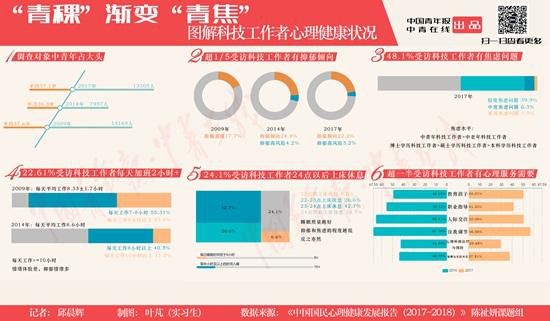

在过去近 10 年里,中国科学院心理研究所教授陈祉妍曾带领研究团队,针对全国范围内的科技工作者做过 3 次大范围调研,分别是 2009 年、2014 年和 2017 年,结果毫无例外地发现,相比于全国普通人群,前者的心理健康水平略高,超八成科技工作者心理健康状况良好。 然而纵向来看,相比于 2009 年的结果,2014 年科技工作者在心理健康量表上的得分略有下降。2017 年的情况与 2014 年相似:近 1/5 的科技工作者存在一定程度的抑郁表现,48.1% 具有不同程度的焦虑问题,6.8% 在一个月内产生过自杀意念。 科技工作者,一个具有较高才智和成就追求的社会群体,同时是"坐得住冷板凳,耐得住寂寞"的高压人群,习惯性的加班熬夜缺觉,长时间的重复实验研究,以及发论文、出成果、争项目的压力,让冷板凳也坐出不少焦虑。 这其中,自嘲为"青稞""青椒"的青年科技工作者群体,渐渐成为"青焦"。调查发现,相比于中老年科技工作者,中青年科技工作者的焦虑水平更高。 前不久,由陈祉妍担任副主编的《中国国民心理健康发展报告 ( 2017~2018 ) 》正式出炉,这是我国第一部心理健康蓝皮书,其中就收录了科技工作者心理健康状况这一专题研究。 课题组这 3 次调查主要采用问卷形式,其有效问卷分别为 14165 份、7957 份、13305 份,覆盖全国 31 个省、自治区、直辖市。调查对象的平均年龄分别为 37.6 岁、28.3 岁、37.1 岁,侧重于中青年科技工作者。 超 1/5 受访科技工作者有抑郁倾向 谈及心理健康,抑郁似乎是个无法回避的问题。在对被调查人员测评的 15 个"常见心理疾病知晓度"中,抑郁症的知名度最高,而像惊恐障碍、读写困难等心理疾病的知名度最低。 陈祉妍说, 随着社会竞争的加剧、生活节奏的加快、工作压力的加大,抑郁在当今时代已被称为精神疾病的"普通感冒",在各类人群中越来越常见。 科技工作者也不例外。2009 年的调查结果显示,有 17.7% 的科技工作者可能有一定程度的抑郁表现。 进一步统计发现,有 67.3% 的科技工作者不存在任何持续的抑郁症状,有 90.2% 的科技工作者持续症状少于或等于两项。可见,大多数的科技工作者并没有持续存在的抑郁状态。 陈祉妍说,抑郁是个体情绪低沉、沮丧、悲伤等多种不愉快反应综合而成的生理、社会和心理方面的多维障碍。作为一种负性情绪,抑郁会严重影响到个体的认知方式、正常的学业以及人际交往活动。 2014 年的调查结果表明,75.7% 的人无抑郁倾向; 24.4% 的人有抑郁倾向,其中 4.2% 的人有抑郁高风险。 科研人员进一步统计发现,有 83.3% 的科技工作者不存在任何持续的症状;有 96.5% 的科技工作者持续症状少于等于两项。陈祉妍说,这让人们再次发现大多数的科技工作者并没有持续存在的抑郁状态。 最新一次调查是在 2017 年,结果表明,77.8% 的人无抑郁倾向;22.2% 的人有抑郁倾向,其中 3.2% 的人有抑郁高风险。 陈祉妍说,从 3 次的调查数据来看,2009 年的调查发现科技工作者抑郁问题最少,而 2014 年和 2017 年的调查结果比较相近。 值得一提的是,抑郁得分在性别方面存在显著差异。这 3 次的调查都发现,男性中有抑郁表现的比例高于女性,抑郁总分高于女性。从抑郁情绪、躯体症状、积极情绪缺失 3 个具体方面来看,男性和女性表现出不同的特点:女性相对较多表现在抑郁情绪方面;男性比女性更多表现在躯体症状方面;男性比女性缺乏积极情绪。 在 2017 年这次调查中,陈祉妍课题组询问科技工作者"您最近是否想过自杀",结果显示,有 3.0% 的科技工作者在最近一周有过自杀意念,最近一个月想过的占 2.8%,最近一年想过的占 5.4%,没有想过的占 88.8%。 科研人员发现,抑郁水平与自杀意念有密切的关联,抑郁人群的自杀意念通常高于普通人群。在高抑郁水平的 2941 人中,有 27.1% 的存在自杀意念。 从年龄上看,在一个月内产生过自杀意念的科技工作者中,35 岁及以下的科技工作者占此年龄段总人数的 10%,36~30 岁的占此年龄段总人数的 9.5%,50 岁及以上的占 16.8%。50 岁及以上科技工作者有自杀意念的比例最高。 随着学历的上升,出现自杀意念的人群比例也越来越低,高中及以下学历的群体中有 40% 的出现过自杀意念,远高于其他学历人群。大学本科及以上学历有自杀意念的人群比例在 10% 左右,其中博士最低,为 9.6%。 不过,自杀意念并没有那么"吓人"。按照陈祉妍的解释,所谓自杀意念,指的是自杀的想法。自杀意念有各种程度,包括偶尔闪过的念头、持续的想法、深入的考虑乃至详细的计划等。 "大多数产生过自杀想法的人并不会尝试自杀,但自杀意念是自杀的风险因素之一。"陈祉妍说。 48.1% 受访科技工作者有焦虑问题 相比之下,焦虑的"传播度"虽然没有那么高,却以更大比例和程度"潜伏"在人们身边。 最新一次即 2017 年的调查显示,有 39.9% 的科技工作者具有轻度焦虑问题,有 6.3% 的具有中度焦虑问题,有 1.9% 的具有重度焦虑问题;只有 51.9% 的科技工作者没有焦虑问题。 陈祉妍说,科技工作者焦虑问题的特点是轻度焦虑普遍存在,而较为严重的焦虑问题则较少。 她所带领的研究团队所调研的科技工作者,通常包括工程技术人员、农业技术人员、科学研究人员、卫生技术人员和自然科学教学人员等。事实上,在此之前,我国以往比较缺乏对全国科技工作者进行的心理健康调查与研究。 中国科协自 2002 年起开展系列科技工作者状况调查,其中,2002 年的"非公有制企业民办非企业单位科技工作者调查"、2003 年的"全国科技工作者状况调查"中涉及工作压力状况调查,是与心理健康密切相关的内容。调查结果显示,大量科技工作者主观报告压力很大。 在陈祉妍看来,焦虑是每个人都会体验到的正常的心理状态,适度的焦虑能够提高工作效率,更有效地解决问题;但过度的焦虑会让人感到痛苦,而且极具破坏性,使学习和工作受到严重影响,简单的任务也变得难以完成。 就 2017 年的调查来看,中青年科技工作者的焦虑水平较高,而中老年科技工作者的焦虑水平较低。50 岁及以上年龄组的焦虑得分显著低于其他年龄组。 此外,研究生学历的科技工作者焦虑水平较高,硕士学历科技工作者的焦虑量表平均分为 4.63 分,博士学历科技工作者的焦虑量表平均分为 4.75 分,两者均显著高于大学本科学历的科技工作者的得分 4.37 分。 科研人员还发现,工作年限较长者焦虑水平较低,在本单位工作 30 年以上的科技工作者,其焦虑平均值为 3.82 分,显著低于其他工作年限组。 24.1% 受访科技工作者 24 时以后上床休息 这 3 次调查,并未止步于简单地呈现科技工作者的心理健康状态,陈祉妍课题组还试着寻找科技工作者心理健康的影响因素,比如日常工作时间、睡眠、运动等。 2009 年的调查发现,我国科技工作者平均每天工作 8.33±1.70 小时,最长达 16 小时。55.31% 的科技工作者每天工作 7~8 小时,33.8% 每天工作超过 8 小时,其中 22.61% 每天加班时间在两小时以上。 陈祉妍说,经推算,我国科技工作者每周 ( 7 天 ) 的平均工作时间为 58.31 小时,这一结果与欧盟科学职业的灵活性与连续性项目所发现的科学家平均每周工作 60 小时左右的情况基本一致。 调查还发现,有 26.07% 的科技工作者实行的是弹性工作制,他们平均每天的工作时间 ( 8.52+1.99 小时 ) ,要比未实行弹性工作制的人 ( 8.27±1.59 小时 ) 更长,其每天工作时间超过 10 小时的比例为 31.20%,远大于未实行弹性工作制的,后者这一比例为 19.65%。 5 年后即 2014 年的调查发现,我国科技工作者每周平均工作 5.5 天,工作时间内每天平均工作 8.6 小时,高于每周 5 天、每天 8 小时的国家法定工作时间,也高于非科技工作者每天平均 8.1 小时的工作时间。 具体来看,有 40.5% 的科技工作者每天工作时间 8 小时或以上,有 11.2% 的科技工作者每天工作时间 10 小时或以上。 陈祉妍说,过长的工作时间对心理健康具有负面影响。每天工作时间不同,科技工作者在认知效能和情绪体验上的表现会有所差异,抑郁情绪也不同。 比如,每天工作 10 小时以内,情绪体验和认知效能都随工作时间的延长而呈上升的趋势,抑郁情绪也逐渐减少,工作时间延长并没有对心理健康产生负面影响,甚至有促进作用。 不过,当每天工作时间等于或超过 10 小时,科技工作者的认知效能会有所下降,且情绪体验较差,抑郁情绪较多。陈祉妍说,这说明,科技工作者每天工作 8 小时左右且不超过 10 小时,对情绪健康是比较有利的。 睡眠方面,在 2009 年、2014 年和 2017 年的调查中,科研人员均采用匹兹堡睡眠质量指数作为测量工具。2009 年的结果显示,我国科技工作者中"睡眠有问题"的占 17.3%;处于"边缘状态"的占 8.3%;睡眠质量正常的人占 74.5%。 值得注意的是,晚睡从各个方面都对睡眠质量产生了负面影响。同 23 时以前上床睡觉的人相比,23 时以后上床睡觉的人,睡眠质量差、睡眠时间短、睡眠障碍和日间功能障碍多、睡眠效率更低,他们对自己的睡眠质量也更不满意。 2014 年的调查结果显示,科技工作者平均睡眠时长为 7.82±1.10 小时,有 24.4% 的科技工作者每夜实际睡眠时间不足 7 小时。2017 年的调查也发现大量科技工作者存在睡眠不足的情况,其中有 8.3% 的人睡眠时间严重不足,每日睡眠时间低于 6 小时。 具体来看,仅有 6.6% 的科技工作者会在 22 时前上床休息,26.6% 在 22~23 时上床休息,42.7% 在 23~24 时上床休息,24 时以后上床休息的科技工作者则达到了 24.1%。同时,有 16.0% 的科技工作者需要半小时及以上的时间入睡。 就性别、年龄、收入和职称来看,男性科技工作者睡得更晚,睡眠时间更短;青年科技工作者睡得最晚;正高职称群体睡眠状况最差;收入越低,睡眼状况越差;学历越高,越倾向于晚睡。 陈祉妍说,3 轮数据均显示睡眠与心理健康状况密切相关。可以说,个体的睡眠质量和心理健康水平显著正相关,睡眠好的群体的心理健康水平相应也较高,"睡眠时间越长,抑郁和焦虑的情绪越少;睡眠质量越好,抑郁和焦虑程度越低"。 超半数受访科技工作者有心理服务需要 一个值得关注的现象是,尽管不少科技工作者认为自己有心理问题,甚至需要心理服务,但只有少数愿意选择心理咨询。 2014 年的调查显示,科技工作者普遍觉得需要自我调节 ( 67.59% ) 和人际交往 ( 65.11% ) 方面的心理健康知识,有一半以上的科技工作者觉得需要职业指导 ( 55.51% ) 和教育孩子 ( 49.18% ) 方面的心理服务,有 43.78% 的认为需要婚姻与家庭关系方面的指导,有 42.49% 的认为需要心理疾病的治疗与预防知识。 2017 年的调查结果显示,超过一半的科技工作者觉得需要自我调节 ( 56.86% ) 、人际交往 ( 50.56% ) 和教育孩子 ( 50.37% ) 方面的心理健康知识;职业指导 ( 41.35% ) 、婚姻与家庭关系 ( 37.81% ) 的选中率也在四成左右。 不过调查同时发现,大多数科技工作者感到无法便利地获得心理健康服务。2014 年的调查显示,虽然近一半的科技工作者认为人们的心理问题严重,但绝大多数科技工作者 ( 78.9% ) 感到无法便利地获得心理咨询服务,仅有 21.1% 的科技工作者感到能便利地获得。2017 年的调查结果显示,大多数科技工作者 ( 67.2% ) 感到无法便利地获得心理咨询服务,仅有 32.8% 的科技工作者感到能便利地获得。 2017 年,课题组专门对科技工作者的心理问题的求助障碍进行了考察,从心理问题求助的羞耻感,包括污名化、对自我评价的影响、对专业心理服务的认识和了解等方面,了解阻碍我国科技人员遇到心理困扰时主动寻求心理援助可能的顾虑和困难。 结果显示,约有 20% 的科技工作者对于心理问题的求助存在顾虑,认为寻求心理医生的帮助会引起他人对自己的负面评价,自己对自己也会因此产生消极的看法。科技工作者认为求助会对自我评价产生负面影响,分别有 13.3% 和 12.2% 的科技工作者明确表示如果向心理医生求助,会让自己感到自卑或认为自己不那么聪明。 这一年的调查还发现,有 50.2% 的科技工作者认为当自己有心理问题时,可以自己来解决,近四成的科技工作者表示心理问题忍一忍就过去了。 与之相关的是,如果不能自己解决心理问题,约有 1/4 的科技工作者还会因此对自己产生消极的评价,而这种对自己的责备和要求可能正是造成或加重心理问题的原因之一。 陈祉妍说,如果心理健康状况出现问题又不能得到及时的干预,往往会给科技工作者自身、家庭和整个社会造成不可估量的损失。我国科技发展的奋斗目标是,到 2020 年进入创新型国家行列,到新中国成立 100 年时成为世界科技强国。这意味着,科技工作者肩负重任,而他们的心理健康状况直接影响着创新能力的发挥。 正如中国科学院心理研究所所长傅小兰所说,国民心理健康不是一个简单的平均数,而是在不同人群中呈现出不同的特征,一些人群的心理健康状况关系到我国经济发展、社会稳定以及中华民族的全面复兴。科技工作者就是其中一类。 来源:中国新闻网

|